小胖要回家,小胖回家的日子

“小胖”是白玉兰广场上的露宿者们对彭国祥的称呼。他是一名聋人,安静、不知来路,即使是共同生活的十多年的流浪朋友,也很少有人能准确地叫出他的姓名,他们喊他“小胖”。

他曾被一个陌生男人带离了家乡,大巴驶过盘山公路,火车穿越山洞,从此和来处失了联系。

“手擀面”、“雪山”、“沱牌酒”,彭国祥小心翼翼收藏着和家乡关联的一切。他想要还乡,过去的20多年里,总能在上海站附近的广场找到他,这里是他想象中离家最近的地方。

但

上海火车站白玉兰广场上的不少人都知道,“小胖”想回家。

“小胖”是白玉兰广场上的露宿者们对彭国祥的称呼。他是一名聋人,安静、不知来路,即使是共同生活的十多年的流浪朋友,也很少有人能准确地叫出他的姓名,他们喊他“小胖”。

他曾被一个陌生男人带离了家乡,大巴驶过盘山公路,火车穿越山洞,从此和来处失了联系。

“手擀面”、“雪山”、“沱牌酒”,彭国祥小心翼翼收藏着和家乡关联的一切。他想要还乡,过去的20多年里,总能在上海站附近的广场找到他,这里是他想象中离家最近的地方。

但有限的沟通条件和模糊的记忆都成为他和家乡的区隔。家乡的模样就散落在彭国祥模糊的手势动作里。

时隔25年,彭国祥终于能回家了。图源受访者

“小胖想家了”

没人说得清楚彭国祥是什么时候出现在上海站的,连他自己也记不大清。

别人跟他打听来路的时候,他就在纸上写“四川”,他能识别和写的字极有限,但姓名“彭国祥”和“四川”他都记得牢。那几个字出现在纸上,字迹歪斜,在旁人看来,那不像是“写”的,更像是凭借记忆“画”出来的。

被拐离乡的那一天,原本是彭国祥计划中的一次赶集,他从家出发,走了一段山路,又坐了一会儿拖拉机,经过两小时到集市买“四川沱牌酒”。

关于家乡的记忆已经模糊了,他无法描述出家乡的具体位置。记忆中的家——有河,女人干活时戴白色的高帽,屋顶有房脊,窗是井字格,对开的木门,门上有两个环,屋旁有秋千。

事实上,在上海站,少有人关心他的来头。在这里流浪的大部分人都是不愿归家,更多时候,他们觉得“一个哑巴,还能怎么说?”除了广场上的聋人伙伴,“小胖”和其他人少有交流。在这里,他不仅仅是个异乡人,还是个无法交流的孤独者。

白玉兰广场不大,被夹在两栋商厦之间。广场南端中国移动门檐下一条两米宽的大理石台阶是他平日里的“睡床”,这里避开了北端拥挤的人流,而且有更稳定的WiFi信号。去年,他用攒下的钱买了一部2300元的智能手机。

聋人听不到电话响铃,接打电话都通过视频进行。彭国祥唯一的娱乐活动,就是去南广场KFC的二楼,找个有充电插口的位置,打开手机看视频,他总看枪战片和故事片,都是无声的。

“睡床”边门店的卷闸门通常在晚上六七点就会拉下,但只有晚上10点以后,待广场保安下班离开后,露宿者们才能在这里睡觉,并且在次日早上六点半——广场保安上班前离开。冬天的夜晚,彭国祥会在大理石地面上依次铺上纸板、垫被、身上再盖两床厚被褥。至少晚上11点半之后——送走了最后一拨赶车高峰,人流散尽,楼宇的装饰灯熄了大半,上海站的夜晚才算真正来临。

每一年,上海最冷的那几天,零下四五℃,这是顶难熬的日子。前些年,有露宿者发现了上海站主楼的西侧入口处有个小漏洞——没有身份证和车票的情况下,掰开入口的铁栏杆后,侧身就能钻入。彭国祥那会儿也跟着钻进候车室二楼过夜,那里宽敞温暖,有不少按摩椅。但这个漏洞很快被发现——铁栏杆被掰坏后,工作人员焊死了铁门。

有聪明的流浪者,会买一张当晚11:00出发去苏州的火车票,14.5元,他们晚上9:00刷票进站,然后立马退票,这样一来,只需花2元的手续费,就能拥有一个温暖的夜晚。但被拐离家的20多年,彭国祥一直没有身份证,无法正常购票。

夜间的白玉兰广场,与上海站南广场隔路相望。新京报记者魏芙蓉摄

彭国祥至少在上海流浪了20年。刚到上海的时候,他先是经历过一段捡垃圾、食剩饭剩菜、卖废品的日子。因为饥贫交加,他还曾把电瓶车的电瓶偷去卖,卖了两百块,被拘留了一个月。

他被人注意到时,已经开始通过摆地摊修自行车谋生——拆装轮胎、打胶、补漏,每天傍晚时分,彭国祥都会骑着一辆载满物件的三轮车准时出现在上海站的拐角处。那辆由他自行改装三轮车存储了他几乎所有家当,车厢焊上铁皮,钉上几块木板,挂上铁锁,塞满了衣物被褥等生活用品。

他在广场上做了好些年修车的生意,这项营生停下来以后,便在广场周围找些零工干。聋人能做的工种有限,大多是快递分拣、舞台搭建和当黄牛排队一类的活,但拿不出身份证经常会让他在开工前就被拦在写字楼外。数月前他就接了一单活,作为黄牛为微商去某品牌鞋店排队拿号,从晚上9点排到次日上午11点,结束后,寻常人能拿到120元工资,只有他和他的聋人朋友拿了80元。

他是广场上少有的能攒下来钱的露宿者。当地公益组织给流浪人员提供救助,彭国祥每个礼拜都能洗两次澡、领四顿饭,并能申领部分生活物资。

他大多时候都能吃上一日三餐,经常光顾上海站北广场中华新路的一家刀削面店。南广场的面12元一碗,一个人的时候,他会穿过南广场,去到更远的北广场花8元买碗面,端着回到熟悉的白玉兰广场,扯一张小凳,广场上的公共座椅就当成饭桌,就着从相熟店面拿来的多余的大蒜头和葱吃面。

也是在一次吃面的时候,彭国祥告诉朋友姜金扣:同样的手擀面,妈妈也会做。几年前的春节,两个人在高架桥下做工,上海燃起烟花,彭国祥被年节的气氛触动,也比划着说:“小时候,自己点鞭炮,砰砰砰地炸开”。

姜金扣是广场上为数不多的能理解他手语的——“双手相交比划屋顶是‘家’”、“摸摸下巴长胡须是‘爸爸’”、“头发过肩是‘姐姐’”,“伸手示意及腰的高度是‘小时候’”……一起漂泊二十多年,这些动作一出现,姜金扣就知道,“小胖想家了”。

“火车站没有山,不是家”

彭国祥想要回家,但是“家在哪里”就首先难住了他。

2018年,彭国祥去成都找家。长途出行,对一个没有身份证的人来说并不容易。那次是姜金扣领着他去上海北广场的长途汽车站,花550元,找黄牛免身份证买了一张去成都的汽车票。汽车司机了解彭国祥的情况后,表示一定把他拉到当地救助站再放下。临上车前,彭国祥高兴,打手势告诉姜金扣:等找到了家,还回来。

一个月不到,彭国祥回来了。他出现在姜金扣面前,比划了一个屋顶手势,随即两手一摊,“家,没有”。姜金扣事后得知,彭国祥到了成都的救助站后,地方派出所民警帮他进行了相关查询,但没有任何收获。

关于彭国祥更早的一次出行,姜金扣印象中,那至少是五年以前了,彭国祥独自买了汽车票去四川,至于怎么买的票,目的地是哪里,结果如何,他不得而知。

彭国祥手机里存着一张白色的纸片,上面记下了“兰州、重庆、成都、西安”几个地名。他后来称那是他去过的地方,离家时他经火车站转乘最后来到上海,他想找到印象中的那个火车站。但他赶到这些地方的火车站后发现,“没有山,不是家”。

回家前夕,彭国祥收拾的在上海20多年的行李。图源受访者

每次找家失败后他都回到上海站。

在白玉兰广场,他能看到上海站每天吞吐出巨大的人流,人们往来于家与异乡之间。他守在这里,这里离想象中的那个“家”或许最近。

这些年,白玉兰广场的露宿者显见地少了。过去人多时,白玉兰广场的各类门店屋檐下躺了不下五十余人,到近两年,常见的熟面孔只有十五六人左右。

广场上年轻的“小湖北”结束流浪,回了武汉;“瘸子”也在社工的劝说下被送回了老家。前不久,甚至他的聋人朋友也找到了家,她返回上海站时,给彭国祥带来一张自己新办的身份证和残疾证。并在此后的日子里自如往返上海站和老家。

彭国祥的朋友们也明显察觉到,他想回家的愿望更强烈了。

朋友徐明由和彭国祥相熟多年,2004年初他也在上海站流浪,五年后结束流浪生活,渐渐在上海成家置业。每次回到广场,徐明由都来找他。

去年12月初,彭国祥和徐明由一起吃饭,那天彭国祥喝了些黄酒,划拉着手机上的数张图片给徐明由看:小麦、面条、田地、拖拉机……

彭国祥44岁了,他们相识16年,彭国祥16年如一日地在上海站漂泊。徐明由意会了,在自己手机上写字问:“想回家?”彭国祥点点头。

徐明由接着又拿出了自己的身份证,放桌上敲了两下,想示意:“你有身份证吗?”

一张皱巴巴的纸片由彭国祥从外套口袋里取了出来,那是从香烟盒上撕下的锡箔纸,已经很旧了,他递给徐明由,上面用歪歪扭扭的字迹写下了“彭国祥”,和一串18位数字。

徐明由很意外,他立马把彭国祥带到火车站附近的身份证自助挂失机处,但那串号码输入后,进行人脸识别,机器扫过彭国祥的脸很多次,均显示身份证号码不存在或输入错误”。

徐明由是在事后才反应过来,那串以“340”开头的身份证号是安徽的,“明显不靠谱”。不知是谁给了彭国祥这串号码,让他把它当成身份的证明,小心保存了这么长时间。

家在哪?

那天之后,徐明由和姜金扣通过广场上派饭的志愿者,找到了北京世纪慈善基金会“流浪者新生活团队”的义工金建,“我们不知道他的家在哪,但是金建接触过那么多流浪人员,他们一定有办法”,徐明由说。

当天晚上金建就赶到了白玉兰广场。一群流浪人员立即朝他围了过来,他们七嘴八舌地告诉金建:“能不能想个办法送他(彭国祥)回家”,“他讲他是四川的”,“吃面吃麦子的”,“他没有身份证”,“在派出所登记过的”……

人群里最安静的是彭国祥,他穿一身红色袄子,虽然说不出话,但一脸焦急神色。

金建想到的最简单的办法是从户籍信息入手。他领着彭国祥去了上海站地区治安派出所,他的登记信息显示为河北唐山,但结合“1976年生”,“坐火车来(上海)的”,“家里有姐姐,爸爸,妈妈,爸爸是聋人”等,他们在系统里查询不到匹配的信息。

是四川还是河北?12月4日,一个名为“彭国祥回家”的微信群建立起来了,集合了包含金建,手语翻译魏巍在内的“流浪者新生活团队”的五名义工。义工们通过上海救助站,为彭国祥进行了DNA采集和人脸识别,希望借助科技手段找到线索。

翻译魏巍有多年的手语使用经验,熟悉多种手语方式,但是和彭国祥的沟通交流过程中,他也只能看懂两三成,需要“连蒙带猜”。

魏巍后来知道,“他(彭国祥)没有系统学过手语,被拐到上海之后跟着别人学的”。他很可能看不懂手语老师的“普通话手语”,他的手语表达也只限于一些比较具象的词汇,简单表达日常生活。

问到家乡特征时,彭国祥打出手势——“斜的,纽扣”,“手臂呈蛇形舞动”。此前的“四川”和“唐山”的线索,让义工们一度将这两个手势指向“藏族服饰”和“地震”,事后经过数次核对证实,他其实指示的是“斜襟棉袄”和“火炕”。

因而所有的提问都会辅以图片进行,针对每次彭国祥的手语回答,魏巍都会用两三种手语方式让他确认。

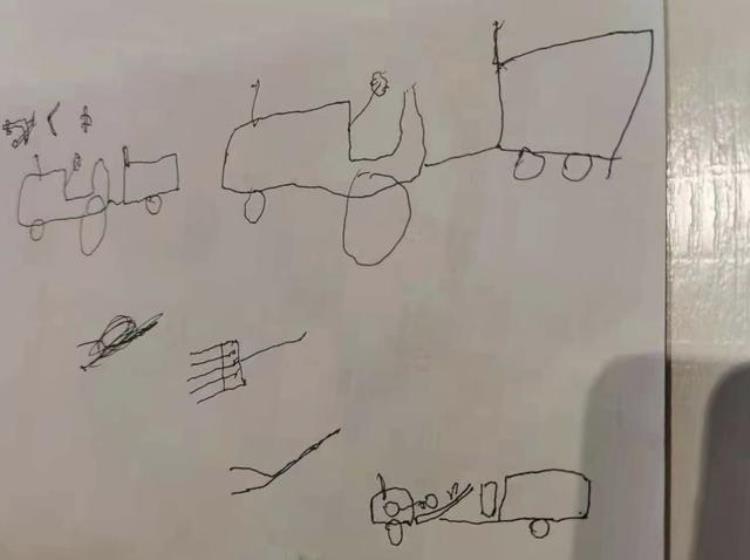

寻亲期间,彭国祥给义工团队绘制的家乡特征。图源受访者

这次寻亲看起来更像一场“推理”,彭国祥用手语传达家乡特征,义工们再去筛选图片供彭国祥做辨识和确认。

他们首先从饮食文化和乡间民俗入手。彭国祥说自己一天三顿都吃手擀面,他们就领着彭国祥去面馆,在饭桌上,彭国祥想起老家还吃腌菜,追问下,“白菜要切碎了,放缸里然后用木盖子盖上”。

金建觉得不像是北方,“北方的咸菜是整棵腌”,彭国祥所描述的腌菜后来很快通过图片筛选出来,是“浆水菜”。

彭国祥对农村地区的劳动场景有深刻的记忆,他不断提到:麦子、黄牛(犁地)、耙、拖拉机……关于食物的更多关键词从他的手势里不断被提取出:核桃、苹果、菇娘、玉米面贴饼子……

家在“四川”的可能性很快打上了个问号,彭国祥不吃辣,爱吃大蒜。义工们把目光投向甘肃一带,金建甚至提出很可能是甘肃河东地区的,“河西没有核桃树”。

河东地区包含天水和陇南一带。群里有义工找了天水的家政阿姨打听当地习俗。金建也在微信上盲搜,看见朋友圈有甘肃卖柿饼的微商,他就买了几斤柿饼跟人打听,微信好友地址标注是甘肃的,他都会去问问。他们也联系天水等地的警方。

方向转向甘肃的大范围后,金建会指手机界面上的“甘肃”两个字给彭国祥看,似乎是会了他的意,彭国祥笑了,朝金建点点头。但范围还是太大了。

义工同时还在针对彭国祥来上海的路线进行摸排。彭国祥叙述中——他是被一个陌生男人带离家乡的。1992年5月,他们乘坐大巴车10小时抵达一座大型城市。后再乘40小时火车到达上海,火车站附近有山。

和彭国祥曾做过的尝试一样,他们想找到那座大型城市的火车站。“1992年,在甘肃或者四川周边,开通了能够40小时内直达上海的火车站的城市?”他们考虑过“兰州”,“兰州的州和川在视觉上有点像”。

为此,金建还从二手书店淘来了《1992年甘肃交通年鉴》和《1992年上海铁路列车时刻表》。义工团队觉得,只要找到那个火车站,倒推时刻表,“再找到10小时左右抵达这个火车站的县市”,那极有可能是彭国祥的出发地。

寻亲行动进展数天,DNA检验和人脸识别先后传来了失败的消息。彭国祥也会在手机上浏览关于甘肃的图片和视频。他和义工的聊天对话框内,全是图片,但一连数天都没有什么实质性进展。

12月18日,彭国祥给金建发来一则视频,其中的民俗——羊皮扇鼓舞引起了他注意,那是一种地方民间舞蹈,跳舞的人身穿青衣红裤,腰上系红带,边打鼓边唱跳。

金建在网上检索,看到《沈文辉和他的陇南羊皮扇鼓》一文,他很快联系上作者“高山猫”,对方向他介绍,“羊皮扇鼓在陇南的武都、文县、康县、西和县、徽县,成县等地广为流传,主要出现在庙会祭祀和祈雨活动中”。

而让彭国祥印象深刻的“四川”,也在这时有了答案。“高山猫”介绍,沱牌酒产地四川,上个世纪九十年代陇南地区颇为流行。他们商量分析,此前彭国祥对于“四川”印象,很可能就是源于沱牌酒瓶商标上印有的“四川”二字。

12月20日,“高山猫”在其公众号上帮彭国祥发了一则寻亲文,并在陇南当地多个微信群中转发。

大家开始将搜索领域缩小至陇南市时,3天后,最关键的转机来了。彭国祥给金建发来一则旅游航拍视频,画面里出现了甘肃陇南鸡峰山。为了进一步确认,金建直接截取了一张更清晰的、能明显看出鸡峰山特征的远景图,重新发给彭国祥,彭国祥立即给他打来微信视频,神情激动。

“这是对的”,彭国祥告诉金建。

鸡峰山位于陇南市成县,山峰“状似鸡首”,是成县有名的景点。通过魏巍的进一步沟通,彭国祥称自己就住在鸡峰山附近的农村:从鸡峰山下山,步行3小时左右就能到村子,村前有一座石桥,过了桥之后能看到派出所,派出所右拐还有家凉皮店。

群里沸腾了。

这是寻亲行动第一次出现明确的、可以被视为地标的指示物。这个地标的出现,让他们一下子把寻找范围从“市”缩小到了“县”的级别。

围绕“步行3小时”这一线索,成员通过卫星地图确定了鸡峰镇、小川镇、黄陈镇和抛沙镇的这几个目标,并首先通过上海市救助站联系上了鸡峰派出所。

“鸡峰镇、成县、长沟村”

12月29日,来自派出所和民间的好消息几乎同时传来。

彭国祥的村支书在看到派出所民警的消息后认出了这是本村的彭国祥;几乎同一天,彭国祥的邻居王艳惠看到“高山猫”公众号发布的彭国祥寻亲文,并一眼认出了失踪多年的发小。

消息传到群里:“彭国祥、鸡峰镇、成县、长沟村人”。

时隔26年,彭国祥和家人在上海见面的当天。图源受访者

时隔20多年,彭国祥的母亲已经因病去世,家人们早已搬离长沟村,分布在不同村镇。消息来得突然,为了第一时间让双方见面,当晚,邻居王艳惠和当地志愿者驱车赶往彭国祥的父亲所在的村子。

彭国祥在家排行老三,面容和大姐颇为相似。那天晚上,彭国祥的外甥先比母亲(彭国祥的大姐)更早接到确认信息,觉得难以置信,他收到舅舅照片后,随即拿着和母亲的照片来比对,“我蒙住了头发和衣服,只看五官,简直就是一个人!”

一千五百公里外的上海此刻飘起了雪。彭国祥在上海站南广场的KFC避风雪,手机上弹出了一个又一个视频电话。

大姐彭国莲还记得视频接通的那天,镜头前的弟弟戴了个鸭舌帽。20多年没见,“胖了,老了”,“一看到我就‘啊啊啊’地叫唤,我们俩都擦眼泪”。

后来,当手机视频上出现老父亲的脸时,彭国祥打着手语“啊啊”地表示:父亲怎么这么老了,妈妈呢,为什么没看见妈妈。

彭国祥的父亲年过八旬,也是聋人,沟通能力更加有限,他被志愿者和村干部团团围绕着,由志愿者在旁打手语和彭国祥沟通。老父亲看着屏幕上的儿子,不住地发出又长又沉的喉音。

大姐的叙述里,弟弟的失踪,不是1992年,而是发生在1995年8月,那次卖完竹子后,姐弟俩分手各自回家。那时候彭家贫困,没有电话等任何通讯工具,直到两个月后,母亲来到自己家,大姐才知道,老三走丢了,人不见了。

家里人报了警,但一直未有音讯。

鸡峰山一带多矿山,村里有人说可能卖到矿山当苦力了,彭国莲就抱着才出生不久的孩子,拿着弟弟的照片,去矿山里边打工边找。好些年过去了,矿山塌的塌了,水淹的淹了,一家人最终放弃了。

1月3日,一家人的见面安排在上海市救助站,彭国祥早早等在救助站,他的座椅背靠房间入口。电梯门打开,大姐和二姐拎着8斤成县产的山核桃走进来了。房间里已经响起了人们的欢呼声,彭国祥听不到,直到看到周边人的反应想要转过身时,姐姐已经走到身侧,三人顺势抱在一起痛哭。

那天彭国莲在众人的注视下撸起彭国祥的袖子,露出了手臂上留下烟头烫下的疤痕,那是小时候偷父亲的烟留下的。

和家人见面时,姐姐撸起袖子看彭国祥手上的胎记和伤疤。图源受访者

寻亲的20多天,彭国祥大多时候表现得沉静、客气,很少有明显的情绪表露,但那天,他手势动作特别多,拉着姐姐们向义工们一一介绍,也指着老照片上的自己,“特别骄傲,像个孩子。”

回家

离家25年,彭国祥终于回家。列车从上海站出发,经天水中转,驶向甘肃陇南成县。24小时的车程里,彭国祥什么也吃不下。

抵达陇南时,80多岁的老父亲早已在宁寨村的平房前迎候。彭国祥跪在泥地上给父亲三叩首,父亲枯瘦,两人拥抱在一起时,身高只能到彭国祥的肩部。他被领着去母亲的坟墓的那天,哭得叫不出来,也直不起身。

彭国祥和家人在一起。受访者供图

彭国祥失踪20多年来到底经历了什么,亲人们很难详细弄清楚了。他的描述里,被拐后经历过一段流浪生活,是后来碰上了一位老聋人,教会了他修自行车的手艺。

在亲人们的记忆中,青年彭国祥性格活泼,“村里的每个人他都认识”,下象棋、勾九纸牌、踩高跷彭国祥也都擅长。他跟大姐打听从前一起下棋的玩伴,但其中有人已经去世了。彭国祥返乡的消息在邻里间传开,不少老朋友和邻居都来问候。只是,“他的朋友们也都老了,都不爱耍了”,彭国祥就四处转转,掏出一盒上海红双喜,逢人散根烟。

回乡后,大姐领着他在成县熟悉路线,“看一下他走的这20多年的变化”。他们去了莲湖公园,彭国祥幼年时,曾在这里和两名伙伴留下过一张合照。

25年,变化显然是天翻地覆的,彭国祥跟大姐打着手势,“楼多”,“马路宽”,“车多”,“比划以前这块是怎么样,现在怎么样”。

徐明由记得,义工团队帮彭国祥寻亲的过程中,彭国祥在自己手机里不断刷照片和视频,但当推送的都是近年来的城市和农村风光时,彭国祥脸上难掩失落,徐明由推测,“他20多年前出来的,手机上的这些都跟记忆里的不一样,他肯定着急、不高兴了”。

那些彭国祥曾经对义工描绘过的特征,在二十多年前的长沟村老家,也曾存在。村子靠近鸡峰山,每年冬天雪下得厚,雪山景色一绝。

长沟村的一幢由3间屋子组成的土木结构的平房,是他亲自搭起来的。二十多年前,彭国祥自己一个人从山上砍回“棒棒(木材)”,扛回家,加工制成建房的椽;从乡政府搬来的砖瓦,在别人帮助下砌墙。木门安上铁拉环,秋千挂在房梁上。

两个姐姐很早外嫁,彭国祥和父母一起生活。西北地区面食为主,田地多见核桃,村民往往自己种粮食。彭国祥自己门前的二三亩地里,种了不少麦子和玉米。

卖竹子是他过去“造钱的门路”。一起连带着还会卖些木棒、药材。彭国祥和大姐打小亲近。他不会说话,耳朵听不见没法沟通,便把大姐喊来帮忙。他砍竹子,大姐负责数钱算账看秤。

但几年前,因为村里的易地搬迁项目,那幢由彭国祥亲手搭建的平房被拆除。他无法理解这些信息,有些生气地问姐姐是谁拆了他的房子,为什么不拦着对方。

返乡后他在大姐和二姐家轮流住,他开始拾起农具下到田地里。二姐家的麦子熟了,他帮忙收,身后的田地里,绿菜苗也长势喜人。他剃了平头,皮肤比之前晒黑了些。

回到甘肃老家后,彭国祥在做农活。受访者供图

每天都有不同的面孔出现在彭国祥的手机界面上。即使是手机刚加上的陌生人,他也不断给他们发去视频和照片,那是他回家后看到的鸡峰山雪景,村里的文化长廊和庙宇……

3个月后,他还将收获一张身份证。他计划着外出务工,当带着攒下的钱回到长沟村时,他要再盖起一座属于自己的小平房。

(文中徐明由为化名)

新京报记者 魏芙蓉 编辑 陈晓舒 校对 李铭

来源:新京报

文章评论