中国美术学院油画家,ins油画风小众头像

童雁时时处在一个散漫的状态之中,去承受这些蓦然出现的浑沌一团的『像』。这种『像

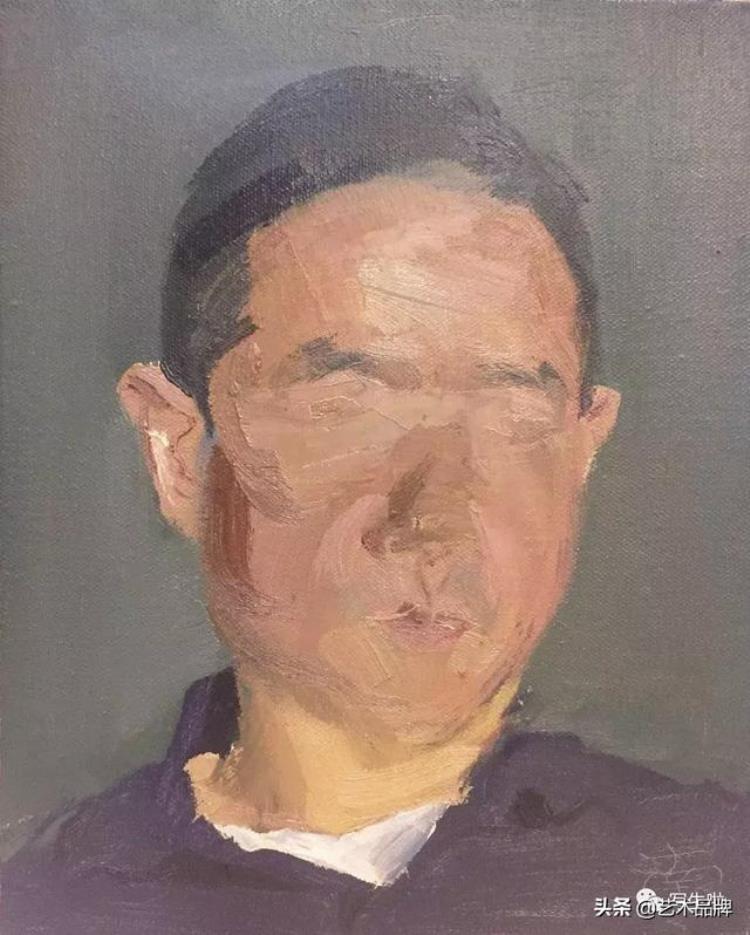

像他这样的画,对于写实高手冷军看来,如同在写草书,用草书的笔划画人物,正是我要追求 的。我希望有那种不经意见的精准,看似逸笔草草,却处处精到恰到好处。童的画看似很随意,人都画的不具像,连眼晴都省略了,可猛一看,那个人的神韵还在哪,味道是出来了。

童雁时时处在一个散漫的状态之中,去承受这些蓦然出现的浑沌一团的『像』。这种『像』是不允许太清晰的,是需要一种生命的『漫态』去与之遭遇的。童雁与这些群像彼此塑造,把自己塑成匆匆一瞥的心灵漫游者。所以,当我们面对这一群群无声息的、纠结着沧桑的笔触、浑然的影调的肖像之时,我们同时所面对的是童雁式的观看,或者说是那种漫游中的心灵。

——许江(中国美术学院院长)

肖像画的两个向度

文丨童雁汝南

今天艺术形式的更新已经远远超出之前艺术家的想象。自从尼采说:“上帝死了”,它就脱离束缚而呈一派百花齐放的“欣荣”之态。目不暇接的新生物令传统架上绘画从艺术主席台上走下来,让位给新兴的媒介。然而,绘画并不甘心,摄影术发明后,绘画一改写实传统,改头换面,以抽象、观念或其他所能想到的装扮,以迂回的方式在艺术领地里仍有一席之地。这里包含了两个信息:再现性的肖像艺术的确势微了,二是肖像艺术没有消亡。

肖像艺术并未消亡是因它一定还存在着照相术代替不了的东西,存在着照相术不能涉足的内容。回头看看艺术史,肖像艺术虽然大多时候仍记录人与社会的各项的信息,但仍有别枝,如塞尚、贾克梅蒂、培根等即是新的硕果,即可验证肖像艺术亦可构建一个与自然平行的真实世界这一观点。

尽管具象绘画没有消亡,逼真的描摹还在延续,但因其他媒介的产生,的确使写实绘画的辉煌已经不在。究其原因,当它失去了实用功能以后,若没有一个内在的生命力,自身的活力就日趋弱化,只剩一个形体的外壳,沦为叙事、图解等文学性作品的附属。绘画为了走出这一困境,直接省略其写实形态,改变形象自身,走上抽象道路。这一条新的道路虽然短期激活了绘画,但也扼杀了绘画艺术“具象”的特质,其发展加重了具象形象本身的危机。如何在具象的基础上保有绘画的活力?这引起一批仍坚持具象绘画的艺术家的思考,期望赋予“具象”更深刻的意义。正如德朗说过:“写实绘画结束了,而绘画才刚刚开始。” “具象表现绘画”正是这样在写实绘画的废墟上重建坚持写真的绘画,具象表现绘画以一种新的观看方式去全新呈现世界存在。当绘画去除“记录”的功能以视觉的方式重新“审视”世界,绘画就成为一种“思想”,这种“思想”极尽穿越形象的能力,逼近存在世界的本真。

绘画中的肖像画,乃是消亡和新生更加典型的类别。至今天,肖像画的发展有两个向度。第一个向度,是肖像形象之美。逼真的人物外部特征、性格、内心情感或故事描述。在前面的文章中,归于形象再现的范畴,意为注重形象对现实世界的再现,它的图解、叙事等意图使它成为现实世界的镜像。

按照作者的分析和理解, 西方美术史上多数属于“形象”再现这一体系的,主要有希腊-罗马、意大利文艺复兴、巴洛克、新古典、印象派(广义上包含抽象、观念艺术)。凡属于这个体系的,大多彰显人作为宇宙中心的主体意识,注重对人类自身形象及内心情感的逼真摹写。普罗太戈拉就有一个著名的命题:“人是万物的尺度”。此思想极大的影响了肖像艺术的发展,极力推崇并展示人类自身,把“人”推向宇宙万物的最前端和首要位置。

这一体系的发展还伴随着另一种情况,人用理性去推导宇宙的始基。当理性思维在绘画中占据主要地位时,使人类对事物的认识不再依赖于直接感官,而依赖于科技的进步,例如透视的发现、解剖学的研究、光的再分析、照相数码的发明等,都推进肖像艺术更精确的摹写,但这些逼真形象终究止于瞬间的、片段的、静态的再现。

模特:冷军(武汉美术家协会主席)2019年

冷军评:在脸上写书法

第二个向度,以形象为基础,以“穿越形象”为途径达到形象直观呈现。这个向度指向的是以史前、古埃及、中世纪为引子,终由塞尚、贾克梅蒂、培根等人实现的境域,相对再现性形象而言,它通向更为深远的世界。同时它并不是反形象的,它要以形象为基础,不仅依靠外部现实世界,还又包含着现实世界,并作为纯粹的形象而存在。穿越形象是在形象之中发现新的存在。

这个体系里的形象承载着区别于第一个向度“理性世界”的另外的东西。这个“另外的东西”,是“感觉”。古埃及和中世纪的宗教艺术,其特点之一就是凭着感觉去体验世界,宗教形象是以不需求证的感觉为导向的创作,宗教(包括巫术)不会因为没有亲眼看到神就取消神,不会根据物理科学去推论事物的存在性。它所倚重的唯有感觉,一种神圣的感觉。感觉的体验是感情体验和形象直观。这里指的是形象直观感触,情感,甚至由此而不期然兴起的想的总体感受,或可称为统觉。绘画形象不存在“想象”与“真实”、图像与事物之间的区别,基督徒不会因为画在墙上的只是颜料而拒绝膜拜,因为他们不会意识这只是颜料。一旦画出来,形象就具有了神圣性。宗教的形象,一开始就是感觉的产物。

早在史前,洞穴壁画,就是人与自然进行沟通的方式。混沌的感觉以生动的形象体现出来,或者说那时的艺术是现实的替代,而且艺术形象之灵是可以与万物之灵进行“互渗”的。古埃及时期,人们制像选取角度时,把最能体现人物的特征和生命的活力的一面“装配”起来。像盲人摸象一样,以目光去触摸错觉,最终呈现触觉般的视觉。进入中世纪哥特式教堂面对圣像画时,光、玻璃镶嵌的色彩、非物化的几何形、诵经声、气味、触觉、纵深感、重力感,感官被全面调动,所有感官被贯通交融。进入忘我的神圣瞬间,一种升腾般的体验,仿佛接近上帝,在完整的天地神人的境界中,并最终要和上帝合为一体。

感觉之于塞尚,就有了更明确的紧密关系。塞尚强调感觉直观,“不离开感觉,捕捉真实”。感觉的东西本来是天生混淆的,模糊的,但在感性中的直观知性有一种组织力,自身有着感性判断力,它使本质呈现。因此,塞尚认为必须有一种理性的目光去组织它,从而形成自觉的“感觉的逻辑”。为了寻找感觉的真实,塞尚的毕生都在不断重复并沉浸在失败的痛苦之中。他所追求的,就是创造一个平行于自然的形象,他要在感觉中重建绘画的世界。而至于贾克梅蒂,他所追随的正是塞尚对“感觉”的理解与找寻,他的绘画形象是对在时空中不断变幻的事实存在性的质疑与确认,这个确认也就是在时空下对所观事物的瞬间感觉把握。再看培根,他直截了当地要画出“感觉”,把感觉作为描绘对象,把感觉这个抽象的概念以具象的面貌呈现出来,给感觉一种清晰度和时间长度。

模特:肖丰(湖北省美术院院长)2019年

一幅有活力、有生命的肖像画,是有画家赋予它力量而构成的“肉身”的。每一个笔触、每一块颜色都代表着画家不同的感觉,笔触是画家感觉激越、生命活泼的反应,每一处细微的色彩之间变化都是不同感觉的贯通。画家把感觉注入一种物质,物质仿佛就活了,于是构成了肖像的“肉身”。各种感觉都源初地嵌合于一个的肉身感觉之中,嵌合于一个不可分离而又贯通周身的感觉整体之中。

感觉并不仅仅与视觉相关,而是深植于人的整体肉身之中,因为视觉、听觉、触觉、嗅觉等等都是从肉身感觉的整体中分化而来,也就是说在一个源始的深度领域。由感觉构建一个“场”,一个境域,让稍纵即逝的感觉逗留。以不同感觉范畴为横向,不同感觉层次为纵向,形成张力空间,再打通各种感觉的范畴和层次,形象不再是索然无味的肖像的影子,而成为一个可感、可游、可居,与自然平行的真实世界。

第二个向度中,画面形象背后的境域,除了与感官机能的感觉直接相联系外,还表现出一种观物的状态。它的观物是纯粹直观的看,消隐自我的,是创作状态的涅槃。它把外在的,附加的东西都放下,把已有的成见放下,直接从当下看得见、感受得到的东西里去寻找使其成为自身的东西,最后剩下事物本身,此时排除了大脑理性思维,自我与对象都消失了。唯有“我”退居其后,形象才尽可能地显现自身本源状态。在庄子那里,是“去知忘我”。尽管钟摆这一端的形象,并不都是自觉地引退“自我”,并以一种回归的观看方式观看事物,但不期然却又暗合了去除对象的遮蔽,以纯知觉对事物本源观察这一状态。

古埃及和中世纪的宗教形象,固定的形式只需要画者以宗教虔诚之感去创作,作品并非以彰显画者个人的情感和观点为要。事实上,我们在宗教绘画形象里,几乎看不到任何艺术家个体的东西,包括技术(千篇一律的造型)。在当时,甚至没有艺术家这一概念,他们作为法老的工匠,虔诚的基督徒,也不可能在作品里实现任何个体,这种被动的“消失”,与“去知忘我”不期相合;法国大革命后,贵族消失,不再有赞助人对艺术进行束缚,艺术家所追求的是前所未有的自由,拥有了新的视野,不再受到制约的艺术家开始重新观看和思考这个世界,使自觉构建自在完满的世界成为可能。塞尚就是一个典型的例子,他所希望的:自己是一张感光胶片,并且像小孩那样观看。到了晚年无人应合的孤独更使他趋于与自然万物一体,作品充溢着返璞归真的原生之态,具有宗教救赎般的力量;贾克梅蒂也大意如此,模特头部作为一种物质进入视野,除去了“人”的社会属性,熟悉的脸成了陌生的景致,成为一个不断流变,不断生成的真实存在;培根则认为,艺术应该绕开大脑直达神经,使形象回到纯粹形象本身。

模特:刘柏荣(著名艺术家)2019年

我们可把第二种向度称为“穿越形象”,即以形象为载体,以感觉为引导的“穿越形象”,就是直观事物真实,突破简单的视觉感受,强调让所有感觉共通,使形象自觉呈现,而达到浑全之境的途径。

穿越(through)形象的“穿”,分三层意思,第一层意思:“穿”是一个动词,是“遭遇”,是艺术家肉身直面真实,如同穿过布满荆棘的丛林,与所绘模特面对面“碰撞”,是突围的动态;“穿”是鲜活的、生机勃勃的、涌动不息的与对象共进退;是与以摹写现实肖像影子的再现性形象搏斗,一边剥离一边直达真实;也是“迎接”,以虚怀之心等待和迎接的意思。“穿”的第二层意思是“贯通”,不离开形象,贯通形象中的限定。就肖像而言,特定的人物特征就是一种限定,如眼角的细微变化就是一种限定;“庖丁解牛”的牛的骨与骨之间的间隙是一种限定。“穿” 就是贯通各种限定,贯通就是自由,自由游走于各种限定之间。“穿”的第三层意思是联通,“联通”看不见和看得见的部分,是去除视觉遮蔽。人的视线投射总是有一定范围限制,但通过联觉的方式综合贯通起来,把看不见的变成可见的。

穿越的“越”字,是“蜕变”,从搏斗形成的痕迹到生成画面整全的内在形式结构的飞跃。它由艺术家开天劈地般的造世而来;艺术家在与固有形象的搏斗中从旧的身体里蜕变出新的生命,它是在空白画布上,化腐朽为神奇的过程中发生质变后的新世界。

把零碎的片段的感觉归纳、提升,使混沌能够纳入一种秩序。新秩序包括视觉秩序与所有感觉互通的秩序。所有感官体验一起释放出来,“不同的范畴和层次”的感觉统一成为一个完整的神经活动。随着神经活动形成轨迹,感觉的层次好像是轨迹的中各个停止点和突发点,像水一样形成一浪一浪的波纹,这些波纹组成运动的,延续的,有速度的力量,这一力量就是节奏,是在视觉中充满着一种穿越生命力量的节奏。形象的深层境域成为此类绘画形象经久不衰的生命力。因为其生命力,才使人置身中世纪教堂时唤起各种感官的神圣及升腾之幻觉;或者里尔克仿佛被塞尚的绘画如“燃烧的箭”击中他;或者如贾克梅蒂的肖像作品那样,具有强烈的生命的张力,使得观者“有强烈的打一只手电筒去细观的欲望”。 穿越形象使画面有了可触般的生命力,生命力让形象独立自持,一个整全的生命世界。

当形象得到如上所述的升华,它便以本质直观方式呈现一种自在自足的状态。在此境域中超出一切个别对象化,映射万物调和,而成为一个涌动不息的境域。这个境域在呈现中互相贯通融和的状态,也就是庄子哲学里所说的“一”的状态。这种状态最终以视觉形态体现在艺术作品中,完成极致艺术精神境界的圆满具足的境域。

模特:刘寿祥(中国美协水彩艺委会副主任)2019年

纵观这两条线在艺术历史中此起彼伏,交替发展,当一种形态出现桎梏的时候,另一种形态势必取而代之。当然,艺术也可能不仅如此,它的发展更多受到时代的各种影响,它因时代的需要而成就自己的特色,艺术是时代的反应[1],但艺术时代又不像政权交替那样泾渭分明,它往往含混不清,所以不能认为以“形象”再现为主流的希腊-罗马、意大利文艺复兴时期没有穿插着“穿越形象”的作品;也不能认为宗教艺术的每一件作品都能给予观者神圣感动。这两个体系的作品,也并不一定在视觉外观上有着明显的差异,两者都是不曾脱离形象的,不能凭借形象浅表的外在形式作为分辨的依据,唯有当画面给予观者深层体验和感动时,它穿越生命的力量自会显示出来。

[1] 参看 丹纳:《艺术哲学》傅雷 译 江苏文艺术出版社 2012年1月第1版

(文来源:雅昌艺术网)

模特:陈勇劲(湖北美术院油画、水彩画创作研究室副主任) 2019年

模特:徐勇民(湖北美协副主席、原湖北美院院长)2019年

模特:樊枫 (武汉美术馆馆长) 2019年

模特:夏 伟(高级经济师)2019年

《Face To Face》童雁汝南 / 布面油画 / 41x33 cmx12 / 1997-2018

文章评论