不结婚,不生子「不结婚不生子36岁重新高考他到底想要干什么」

胡同里终日响彻夏日蝉鸣和建筑施工声。一扇不起眼的窗前,立着一块自制纸牌,“烟酒,饮料”,白底红字已经有些破损和发黄。小卖部店主行李(化名)就坐在窗后。他今年36岁,正在等待一张录取通知书——前不久,行李刚参加完高考,被一所三本中医药大学录取。

这是第一次高考的18年后,已经拥有硕士学历的行李,第二次参加高考。他想要系统性地、全面深入地学习医学,所以决定重读大学。2022年元旦过后,他买来一大堆教辅书,在小卖部复习。半年里,这个中年男人淹没在数学和生物的苦海里

作者丨张楠茜 编辑丨雪梨王

胡同里终日响彻夏日蝉鸣和建筑施工声。一扇不起眼的窗前,立着一块自制纸牌,“烟酒,饮料”,白底红字已经有些破损和发黄。小卖部店主行李(化名)就坐在窗后。他今年36岁,正在等待一张录取通知书——前不久,行李刚参加完高考,被一所三本中医药大学录取。

这是第一次高考的18年后,已经拥有硕士学历的行李,第二次参加高考。他想要系统性地、全面深入地学习医学,所以决定重读大学。2022年元旦过后,他买来一大堆教辅书,在小卖部复习。半年里,这个中年男人淹没在数学和生物的苦海里,经历了焦虑抑郁、失眠紧张,反复做题、默写背诵,努力拿到了总分493分的成绩。

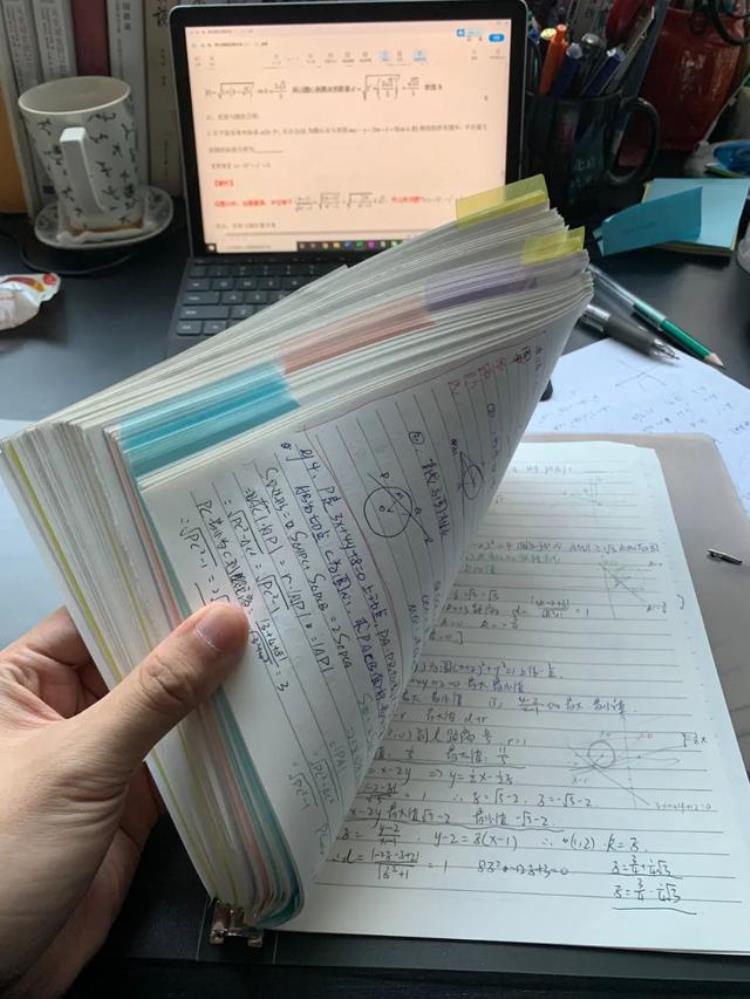

复习数学做的笔记

十平米左右的小卖部,有顶到天花板的货架、贴墙放置的一人小书桌、铺着青红碎花被单的单人床。身高一米八几的行李站在店里显得有些拥挤,他圆脸,戴眼镜,留着短胡子,发际线无情地往头顶后方撤退——他说这是读研的时候经常熬夜写东西,头发给熬没了。他爱借用粉丝的话自嘲,说自己这面相,坐在医院里一看就是有经验的老中医。

行李是人类学硕士,当过兵,在云南边境和少数民族采过茶,做过学术出版社编辑,裸辞后在胡同里开小卖部,到武当山太和宫当过义工……李小编、李小贩、李小道都是他的名号。他把自己的经历写出来发在豆瓣上,拍成视频发在b站上,作为一种记录,意外收获很多点赞和批评。

武当风光

“骂我的人骂的是他眼中的我,夸我的人也不代表就很了解我。”行李对于所有评论都很淡然。他这些年的经历,对已经结婚生子、循规蹈矩的同龄人来说就像天方夜谭。他本人的故事,也远比他所写下的更为丰富立体——他是“北漂”着的地道北京人,是一直站在田野里的人类学学生,是久病成医的焦虑症患者,是始终拒绝被规训和定义的人。

一个跟随自己的兴趣生活的人,会活成什么模样?行李至今没有答案。他的人生意义,还在一个个选择当中不断形成,“我不知道人生的终极意义是什么,但也许所谓‘意义’就是建构意义的过程——西西弗斯注定失败,但所谓成功又如何?”

以下是他的自述。

高考和道观最近我进了新生群,一直小心翼翼地没有暴露年龄和身份,怕老师和同学知道了,引起过多关注。我开学还想好好上课呢。前几天,梦到有人把我在豆瓣上写高考经历的文章转到新生群,把我吓得。

在群里,我提的一些问题让同学们觉得很中二。开学要军训,我问是在学校训吗?他们说这问得多新鲜,不然还能去哪儿?可我小学、中学都是去军营里训的。体育课要学太极拳,我问考劈叉吗?他们说你这么想可笑死人了。但我当年上大学时学散打,必考横叉竖叉。

我还很好奇,除了本专业,能不能旁听别的专业?人家说你疯了,自己的课都上不完。其实我高中就去北大旁听,大学最大的收获也是去宗教学和哲学系旁听,现在还和旁听课的老师关系很好。

时隔18年后第二次参加高考,是为了学医。我把备考的完整经历写出来、放到网上后,很多人评论说,你其实没有必要高考,看看书就得了。但人类学的方法告诉我,你想要去理解和解释一个事情,就必须完全参与进去,而不是说看了、问了就行。

高考当日

高考之前,我想过报补习班,但一打听,太贵了。亲戚同事家的小孩,高考前一个月报个班,一对一辅导,10万块钱。我显然负担不起。我也打电话到补习机构,对面一听我年龄,还冷嘲热讽一通。所以我干脆买来一堆书自学。

这次高考收获了什么?首先要学会接纳自己。我的备考过程很受挫,单科分数结果也和预估的差很多。我虽然做过出版社编辑,但却考不好语文。再就是如果你想做什么,想不清楚意义,就先把它干出来,因为其实干什么都没有意义。我也一直没想清楚我再参加高考的意义,结果考完,网友们的评论和转发,帮我找到了意义。

这次高考我收获了以前不曾感受过的心路历程。我高中学习一直都很轻松,玩着学,没为成绩发过愁。2004年的高考是先报志愿再考试,我糊里糊涂就考上中央民大。这次呢,拼命复习半年,中途经历纠结、抑郁、崩溃、遗憾等各种状况,考前最后一刻还在复习,担心考不上。

还好结果不算差,但为学费发了愁。三本高校的医学类专业是五年制,一年学费2万,住宿费、书本费、生活费算下来,一年差不多4万。上哪儿找20万?我想着先交一学年,就当充一年会员。如果效果不好,明年就不续费了,行不行?

为什么会选择再读个医学本科?最直接的原因是之前经历了惊恐发作(panic attacks,也被称作急性焦虑发作),连滚带爬跑去看急诊。另外,想学医也和疫情之初我在武当山做义工、对生老病死的思考相关。

2019年年底疫情来袭,我刚好在武当山当义工,每天扫扫地,和道长、香客们聊聊天。去之前以为一两月就能回,没想到滞留半年多。虽然武当山物理意义上与世隔绝,但毕竟身处疫情中心的湖北省。物资紧张时,我们一天吃两顿饭,还能凑合。

义工期间帮忙值班

每天看到新闻播报感染和死亡人数,我特别焦虑。再加上我之前得过肾结石,如果这时候复发,应该怎么办?在当地没有医保,也怕住不进院。道长们倒是很豁达,说大不了我们给你出医药费。

因疫情封山了,道长们仍然每天下下棋,走走山,除了戴上口罩,生活和心情并没有受到很大干扰。相比之下,我却经历着巨大的恐慌。看到他们会一些基础的医学知识,我也对医学有了兴趣——是否能通过直接的手段,来解除躯体和精神上的痛苦?

在道观的生活,是万分珍贵的一段经历,我也一直在整理写作,准备出书。

武当雪景

此前,我对道观的印象多停留在电视画面上——山门口一排台阶向上,建筑都遗世独立在云里。到这儿才发现,武当山绵亘800多里,有很多个道观。大家每天6点起床吃饭,上早课念经,或者去各自工作岗位,有检票的、搬运的、做饭的。我是扫地的。早上七八点钟,索道开,接待第一拨游客;下午四五点钟,索道关,我们也下班。

到这儿待了一段时间发现,道教一直在默默无闻地做着基层的许多救助工作。春节我们会募捐,买东西送给周围的贫困户。平时人们送给道观的东西,也都会经由道观再送出去。它就像是一个物资中转站,十方来十方去,不留下什么。

在武当山斋堂帮厨

道观还收留一些在社会上的“边缘”人。他们也许没接受过学校教育,事业发展不好,或家里子女多、负担重,出家是个人生选择。跟我一起上山的有个20岁的小伙子,只有小学文凭、父母双亡。大家都愿意接纳他,因为社会上没有人疼他,道观要大开方便之门。

他特别闹腾,每天上蹿下蹦,背着把刀上山后砍树。刀给砍坏了,把刀一扔,第二天又买了个100斤的沙背心说要练轻功。这样的一个人,大家会觉得他很纯真,很直率。但他实在是太跳脱,后来自己跑了。道长们说即便他将来回来,也会接纳他。

当兵和人类学回到2004年前的夏天,18岁的我第一次读大学本科。当年考上中央民族大学的民族学和新闻学专业。大三暑假看到征兵消息,脑袋一热就去体检了,到部队时21岁。

部队的基层生活和影视作品不太一样。几乎每天训练,在地上摸爬滚打,满身灰土。打扫卫生要钻到床底下,拿钢丝球把灰尘蹭干净。我在精神上很孤独,和战友没有很多共同语言。

入部队之前读的三年大学,也许是我人生自由的上限,而部队则是不自由的一个下限。两者都经历过,我大概知道自己的活动空间有多大了。

一开始我是因为好奇而当兵,想从人类学的视角去认识部队生活,但两年后退伍,我发现自己讲不出故事。写文章讲事情必须要有叙事逻辑,而不是用多么精巧的词。以前学的那些复杂的理论名词,原来那么不堪一击。

我想我得把大学里的一些书重新读一遍,再反思一下,所以我决定考研。像费孝通的《中国乡绅》、《江村经济》,冯友兰的《中国哲学简史》……此前我也去农村做过短期调研,但当我在部队里扛农具、挖土坑,和来自农村的战友们聊天之后,对乡土有了新的认识。再去读这些书,才真正体会到土地的气息、手握锄头的感觉。我想,等到即便是日常生活的小事,我都可以用学的专业去解释,那才是真正的入门。

北漂时候最怕搬家,因为给书打包就要一周

2009年12月退伍,复习不到一个月就考试了。我当时刚扔掉枪回学校,腿肿得走不了路。两年没怎么接触书,我坐在图书馆里,拿起书来就打呼噜,书一放下立马就清醒了。专业知识我还记得,但英语忘完了,考到一个京剧“opera”,死活想不起来。

第一志愿报考中央民大的民族学,英语差一分没考上。调剂窗口快关闭时,我选择调剂到云南省民族研究所。2010年4月份研究生面试时,我还穿着北京冬天的厚棉袄。那之后,我就到昆明读研了。

我的毕业论文是去西双版纳边境研究一个仅有三千多人的族群——克木人。田野调查不是只去采访几个人,而是要同吃同住同劳动,还要讲他们的语言、听懂口头传承的故事。当时没有完整全面的语言教材,我自学了国际音标,挨个去记录他们的词汇——吃饭、饿了、水、米……最后基本可以和他们聊天,听懂他们做生意的小伎俩。

在云南做田野调查

克木人以卖橡胶和卖茶叶为主要收入。清明节前后下完雨,茶叶噌噌开始发芽,我们整个夏天都在采茶,掐尖儿、扔到麻袋里,不断重复,一天下来几百斤,再装进大袋子扛到茶叶厂去卖。我采茶的效率很低,茶园里的一片茶叶地我往返4次采完,当地妇女过来还能再采一大麻袋。但是我会帮忙她们背茶叶回去。

读研期间我几乎每年都闹大病。以前看《三国演义》诸葛亮六出祁山、七擒孟获,征南遇到瘴气,特玄乎。没想到自己真经历了,持续一个月拉肚子,每天四五次。回来看中医,说是中了“霉瘴之气”,到西医验血却没有任何问题。每天吃大量的药,不是止泻而是补水,调节酸碱平衡。后来倒是自己好了。

还有一次在山里骑摩托车,拐弯没刹住,人比车先飞出去了。有那么几秒钟,大脑一片空白,不知道我是谁、我在哪儿,嘣噔一下坐地上了。回过神一看,车在后边,旁边是悬崖,底下是江。我全身被剐伤,摩托车电瓶也炸了。后来当地人用他们的巫术给我念念,弄一大片叶子包些七七八八的草药,吐口水给我贴伤口上。

2013年我研究生毕业,回到北京,家里催着找工作谈恋爱结婚生孩子买房。可能大多数人对于成功的定义,是结婚生子、事业有成。然而我并不觉得人们只要结了婚就会幸福——幸福的家庭,是因为幸福的人组成了家庭,而不是人们组成了家庭才幸福。而且我的精力有限,更关注精神上的追求,结婚生子不是唯一重要的事情。

研究生毕业后我又去广州待了半年,跑到中山大学旁边租个房子,每天去旁听人类学、社会学的课。他们的社会学理论讲得非常好,我有一种被智慧之光照到的感觉。想考中大的社会学研究生,但又没考上,这次栽在统计学上。

国企和焦虑症春节回家,我妈又絮絮叨叨催我找工作,我就投了个简历,去一家学术出版社上班了。2014年3月份入职,从文字编辑到营销编辑,偶尔也写点新闻稿。

这期间我参与了出版社里几个品牌书系的工作,开发作者、策划图书出版,自己也写书评、做新媒体、策划文创,还经常“全国流窜”,走访高校,参加学术会议,或者带着不同国籍的作者做签售,经常一个月就可以完成上岗合同里规定的全年工作量。工作的前三年,我整个人处在很不健康的状态里,夜里睡着觉,甚至一口血涌上来,把自己给呛醒了。

在出版社工作时都要参加每年的图书订货会

然而工作时间久了我反而变得迷茫,焦虑也开始显现。我会突然心律不齐,每天反反复复睡不着,睡着也会不断惊醒。

焦虑症成为一种病症,就不讲道理了。不是说你脑子想明白,内心就能接受。最严重的时候,惊恐发作,整个人像被扔到冰水里一样,胸口像炸开了,一股凉意直窜到头皮上,后背冰凉,头皮和手发麻。去医院一查,心率100多,血压上180了。我后来发现很多朋友都有过类似经历,来自媒体、出版、编剧等各个行业。

也不是说遇到一件事受了刺激,咔嚓一下精神就崩了,而是各种事情在日积月累地消磨你。好比你有一座城,四周的敌人一直在围攻它,城墙慢慢地磨损掉。等到有一天你以为他们都散了,其实城已经没有任何的防护。

当时不仅我自己状态差,我妈的腰摔伤了也需要人照顾;我租房的房东又要卖房子,我需要搬家。各种原因综合,辞职是最省成本的选择。

辞职还有一个原因,我觉得工作中的自己很虚荣。比如我会给人介绍书,和对方互相尊称老师。时间久了之后,好像真觉得自己是“李老师”,混入文化圈了。但静下心来会反思,你给人家讲这本书的时候,你真看完了吗?没法那么理所当然地出去招摇撞骗。

辞职后我考过人类学的博士,想看这个专业能不能读到最高学历,不行就转去学别的。结果笔试考第一,面试考倒数。一起面试的有不少年轻的高校老师,家庭事业有成,从聊天里透露出他们认识学术界的大牛。而我显然不是老师期待的那种学生。面试的时候有老师说,你看你都这么大岁数了,对家庭也不负责任,还过来考博。

辞职后我没地方去,就搬到姥爷生前住过的老胡同,在这十平米大的地方开小卖部。

小卖部内景

北京人并不都是大家想的那样的——家里几套房、天天收房租过活。我在胡同里出生,这么多年过去,我已经长大,而房子仍然是那个又老又小的破平房。偶尔还会有亲戚为了争产权而打上门来。我高中开始就一直“北漂”着。高中住校,一到周末大家都回家,只有远郊区县的同学留校,我家虽然离学校就十分钟公交,但我死皮赖脸地不想回去。上大学后,每到春节我会回来待一天,过完大年初一初二就回学校。

我还记得一到冬天,胡同里每家每户要买两件东西:蜂窝煤和大白菜,保暖和饱肚子。30年前的冬天,街坊邻居聊天就开始说,“咱们今年还买不买蜂窝煤、大白菜了?如果拆迁住楼房去,蜂窝煤用不上了,大白菜搬家多不好搬”。结果一直说到现在,连煤厂都没了,我们那房子也没拆。北京胡同里的家庭,大多都有个拆迁梦,但是谁也不会拿青春去赌这个事,孩子该上学上学、该工作工作。

“我没有在对抗什么”小卖部最开始生意不好。因为在路边太不起眼了,别人不知道这是个店。我也不知道应该卖什么,觉得垃圾食品太不健康了,夏天喝点酸梅汤多好,后来发现可乐和辣条卖得最好。

大家总以为开小卖部就是每天往外一躺,晒晒太阳,想吃什么随手拿。其实开小卖部是个需要自律的自由职业,也是一个性价比很低的营生。

人要特别自律,才能做好自由职业。因为没人盯着你、替你拿主意,完全是靠觉悟和行动力。如果今天有事我出去,明天起晚了,后天晚上出去看电影了,几天没开门,周围顾客会觉得这家店不靠谱,以后就不来了,送货大婶也不乐意。

我渐渐摸清了附近的一些日常脉搏。早上8点开门,8点半会有几个下夜班的保安路过,买零食和生活用品。然后我出门买早点、遛弯,9点50左右得赶紧回来,因为10点会有个邻居过来买两瓶啤酒,每天雷打不动,后来他因为喝酒住院了。中午有路人过来买点零食和水。下午3点半以后学生放学,5点多上班族下班,会有几拨买东西的。

夜晚的小卖部

每天的事情挺多,要收拾屋子、进货、拾掇货架。剩下不多的时间就看书写东西,弹琴发愣。之前能卖烟的时候,收入好一点,平均下来一个月挣2000多块糊个口。平时买菜很便宜,在菜市场翻着跟头也卖不出20块钱。我每个月最大的开销是自己交社保的1600块。

小卖部的功能不光是卖东西,也是便民服务站。邻居家临时有事,会把钥匙放我这儿;居委会的人过来干活,也会来借个工具;还有人来打听附近租房的,或者谁谁谁住在哪儿。还有小学生拿着家里老人给的300块钱过来,让我帮忙转到手机上。

我把小卖部的日常记录在豆瓣上,一些网友看到了会自己找过来。我没有说具体地址,他们看着周围的建筑物就能找到。有一回我早上起来,蓬头垢面拉着个车去胡同口打水喝,正困得迷迷糊糊的,旁边一个年轻男生突然说,你是不是李老师?我跟我媳妇都是你的粉丝!从此我彻底开始没有“偶像包袱”了。

小卖部收到滥竽充数的残币

有人感到人生困惑迷茫,有人上班不如意,都会过来看看。我记得有个小伙从南四环骑一个多小时自行车过来,买瓶矿泉水,冲我笑一下就走了。还有人类学相关专业的网友,过来跟我聊毕业论文。

在很多人看来,我的人生很跳脱,但回过头一件件梳理下来,也有内在联系,我想要自己去定义自己的生活。我读大二时,想到自己将来20多岁毕业工作结婚生子,到50岁左右,孩子上大学,估计在单位是个中层小干部,每天坐办公室喝茶,等着退休。陶醉在自己人生的小成就里并安于现状。

二十多岁就已经看到人生的尽头,好像是顺着一条江水往前流,你在里边躺着站着卧着都行,不用扑腾,反正最后都会被江水冲到那儿的——这样的生活不是我想要的,那我就从脚下开始,去做我自己选择的事情。

比如当兵,即便再苦再累再委屈,我自己选择的就走完。当完兵回来读研等等,其实也是在找自己。

对于我的人生选择,家人基本都站在对立面。我比较倔,有时候做一件事情需要说服他们,找很多理由,也是让自己更坚定的过程,所以他们的反对意见反而是我前进的动力。父母两边的亲戚里,我是学历最高、社会经历最丰富的,但也是混得最惨的,没车没房没家庭。这让一些亲戚“喜闻乐见”,跑来教育我,说他家孩子怎么怎么好,让我学学。

我周围的北京朋友大都过着稳定的生活,他们认为我太能折腾了。这次高考,之前宿舍的小群里的朋友调侃说,当年前我是宿舍里唯一一个考上重点本科学校的;如今,他们都在国企事业单位稳定下来了,我又重新去“高考”了。

不过这些都无所谓了,他们不理解我是正常的。现在我的压力和焦虑都是来自自己的,关于生存、意义之类的问题。现实生活中,朋友和家人不太理解我的感受。反而是网上的一些陌生人,大家没什么现实交集、利益冲突,他们会给我一些善意,安慰到我。

我也一直觉得自己跟不上社会上新造的一些名词。说“内卷”的时候,我还以为人类学火遍全国了。其实它是格尔茨在研究爪哇岛的农业生产时发明的一个专业词汇,跟我们所说的内卷不是一回事。豆瓣上还有个“逆社会时间”小组,所谓社会时间,也只是城市里直线向前的工业时间,但农业社会原本就是一年四季周而复始的圆形的。

有人爱给我贴标签,“逆社会时间”、活出了自己、很酷之类的。但我没觉得,也没有在对抗什么。我只是做了选择,就承担后果。我现在唯一想对抗的是身体衰老和体能下降。明天早上起来跑步去。

文章评论